|

|

|

|

|

|

|

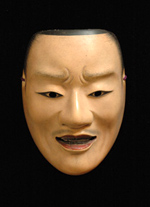

鼓悪尉(つづみあくじょう)

『恋の重荷』あるいは『綾の鼓』に使用される。下賤の老人が高貴な美女に恋したが、結果は弄ばれる。表情は女御に対する恨みの感情が含まれている。 |

|

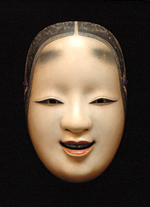

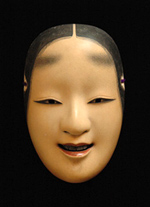

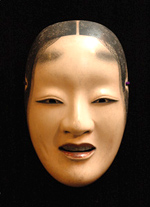

小面(こおもて)

最も若い年齢の女面の原点。小はプリティの意味。端正で処女性の美を表現し、金春流・喜多流が流儀の女面の代表として好んで用いる。 |

|

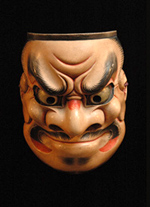

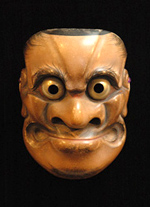

大べし見(おおべしみ)

?見(べしみ)は口をぐいっとくいしばる「へしむ」の語からの名称。力感を誇張して尊大に構えた相貌だが、仏法に挑戦して敗れ去る一種のユーモアを内在する。天狗や魔王などに用いる。 |

|

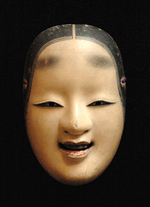

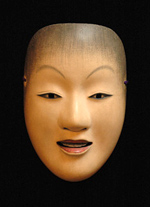

万媚(まんび)

「万媚」とは、百千にまさる万の媚びの意味。「小面」の種類であるが、『紅葉狩』用に新しく作られた創作面。『紅葉狩』は鬼女が上﨟に化けて平維茂を誘惑しようとする曲で、それにふさわしく「万媚」の目は「小面」よりもパッチリ大きく、口も上唇が鮮明に波打ち、艶麗な媚びをたたえている。

|

|

|

|

|

|

|

|

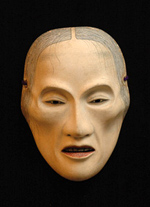

節木増(ふしきぞう)

この面を制作する時、たまたま節のある檜を用いたため、後になって鼻の左側のつけ根近くにあった節からしみ出たものである。普通なら塗り直すわけだが作柄が素晴らしかったので逆に「節木増」という一つの型を形成するほどに有名になったものである。

|

|

獅子口(ししぐち)

『石橋』一番に使う獅子そのものの面。するどい目に口を大きくカアーッと開いた強い表情で、「獅子吼」をよく具象にしている。 |

|

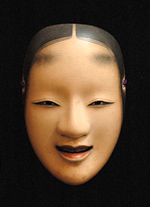

若女(わかおんな)

観世流が流儀の幽玄能の主軸とするために、名工河内に依頼し創作した女面で、美しさの中に知的な冷たさもある。若女の知的艶麗は観世流を代表する。 |

|

童子(どうじ)

人間の普通の少年ではなく、永遠の若さを象徴する神仙の化現なので、どことなく優雅でしかも妖精的な神秘性が感じられなくてはならない。『田村』『天鼓』『枕慈童』などに使用される。 |

|

|

|

|

|

|

|

般若(はんにゃ)

能楽から生まれた女面で、目と歯の工作はすでにこの世の一線を超えた異次元の存在を表す。 |

|

小町老女(こまちろうじょ)

小野小町の老年の面。極端に頬がこけてくぼみ、頬骨が突き出している。若かった頃の栄華への幻想をしつつ、老年の憔悴、かなしみを表現した個性の強い面。 |

|

邯鄲男(かんたんおとこ)

中国の故事、邯鄲の夢枕(人生の栄枯盛衰のはかないたとえ)から付けられた名前。中国の青年・盧生の、人生の意義を模索する憂愁の顔立ち。微妙な工作が要求される難しい面でもある。

|

|

増髪(ますかみ)

語源は神性を「増」す、髪は「神」の転用と言われる。眉間に二筋の皺とその上にある二つのくぼみ、毛の乱れ等に神性と狂気が加味されている。 |

|

|

|

|

|

|

|

長霊べし見(ちょうれいべしみ)

長霊とは創作者の名前。恐ろしい中にも、多分におどけたユーモラスな表情をしている。平安時代の大盗賊・熊坂長範が出てくる『熊坂』や『橋弁慶』の弁慶役などに使われる。 |

|

曲見(しゃくみ)

人生経験を経た中年の女性を表す面。顔のしゃくれたところが名前の由来とされ、憂いを含んだまなざしと慈愛にみちた表情が、子を失った親役に最適なことから『隅田川』『三井寺』などの狂女ものに用いられる。 |

|

不動(ふどう)

文字通り、不動明王をかたどった面で、不動明王が出現する『調伏曽我』にのみ使用される。 |

|

狸(たぬき)

狸狩りの猟師の所に化けた狸が現れ、殺生をやめるように意見するが、猟師に見破られ、腹鼓をうったら許すと言われ、猟師と共に興ずる。 |