駒林修・霜鳥健二展

日時:2021年2月18日(木)-3月28日(日)【終了しました】

駒林修と霜鳥健二はともに1950年代の生まれ。1956年の経済白書に書かれた「もはや戦後ではない」はこの年の流行語になった。

「現代美術」という言葉が雑誌「美術手帖」ほかに頻出しはじめるのが1970年代で、2人が共に美術家を志した時期にあたる。

戦前までの美術の「前衛」は美術家の集団が運営する「公募/団体展」が舞台だったが、戦後も叢生したそれらはヒエラルキー組織化することで硬直し、自由な個の表現を抑圧する面を強めた。2人が生まれたころ東京で開かれた「読売アンデパンダン展(無鑑査展)」は自由を求める表現者の群れ集う場になり、通常の展示が困難な作品の増加によって1964年中止に追い込まれる。「現代美術」はそんな時代を通過して、たった一人で観衆に向かおうとする表現者たちを指す言葉として使われていくようになった。

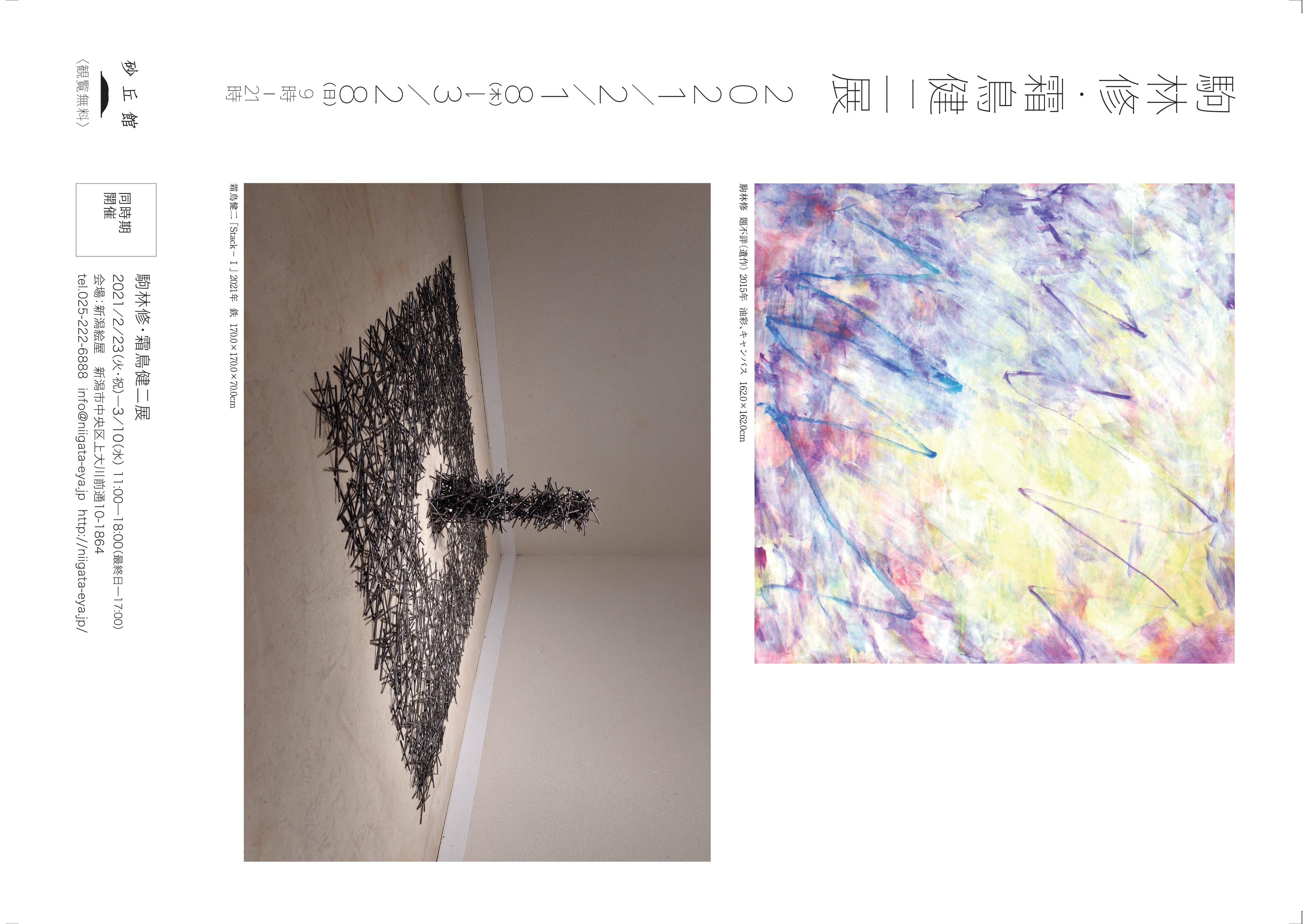

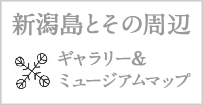

新潟生まれの2人は、気質的にも、おそらく時代の先端に駆け出ようするタイプではなく、ジャンルの点でも彫刻、絵画という枠に収まる形で表現を続けた。それでも、2人が「個展」という当時はまだあまり多数派ではなかったであろう形で自作を世に問うてきた背景には、それが少しずつ自然なことになりつつあった時代の空気があったのだろう。2人展を発想したきかけは偶然だが、立体と平面、色彩と無色彩(モノクローム)という対比に加え、どこか共通する匂いを2人に私が感じたからでもあった。

駒林は東京、霜鳥は新潟を中心に地道で息の長い発表を続けてきた。表現の質はともに確かだ。砂丘館という地味ながらも建築的に質の高い空間で、彼らの仕事をじっくり見つめる時間を創りたい。

大倉宏(砂丘館館長)

駒林修と霜鳥健二はともに1950年代の生まれ。1956年の経済白書に書かれた「もはや戦後ではない」はこの年の流行語になった。

「現代美術」という言葉が雑誌「美術手帖」ほかに頻出しはじめるのが1970年代で、2人が共に美術家を志した時期にあたる。

戦前までの美術の「前衛」は美術家の集団が運営する「公募/団体展」が舞台だったが、戦後も叢生したそれらはヒエラルキー組織化することで硬直し、自由な個の表現を抑圧する面を強めた。2人が生まれたころ東京で開かれた「読売アンデパンダン展(無鑑査展)」は自由を求める表現者の群れ集う場になり、通常の展示が困難な作品の増加によって1964年中止に追い込まれる。「現代美術」はそんな時代を通過して、たった一人で観衆に向かおうとする表現者たちを指す言葉として使われていくようになった。

新潟生まれの2人は、気質的にも、おそらく時代の先端に駆け出ようするタイプではなく、ジャンルの点でも彫刻、絵画という枠に収まる形で表現を続けた。それでも、2人が「個展」という当時はまだあまり多数派ではなかったであろう形で自作を世に問うてきた背景には、それが少しずつ自然なことになりつつあった時代の空気があったのだろう。2人展を発想したきかけは偶然だが、立体と平面、色彩と無色彩(モノクローム)という対比に加え、どこか共通する匂いを2人に私が感じたからでもあった。

駒林は東京、霜鳥は新潟を中心に地道で息の長い発表を続けてきた。表現の質はともに確かだ。砂丘館という地味ながらも建築的に質の高い空間で、彼らの仕事をじっくり見つめる時間を創りたい。

大倉宏(砂丘館館長)

ギャラリートーク

2月27日(土)14:00-15:30

駒林文代(駒林修夫人)+霜鳥健二 聞き手:大倉宏

500円 定員15名 要申込(受付開始2/10)

ギャラリートーク

2月27日(土)14:00-15:30

駒林文代(駒林修夫人)+霜鳥健二 聞き手:大倉宏

500円 定員15名 要申込(受付開始2/10)